● 경제 & 과학

거짓말하는 얼굴은 이 근육을 실룩거린다

시사한매니져

2021. 11. 27. 07:15

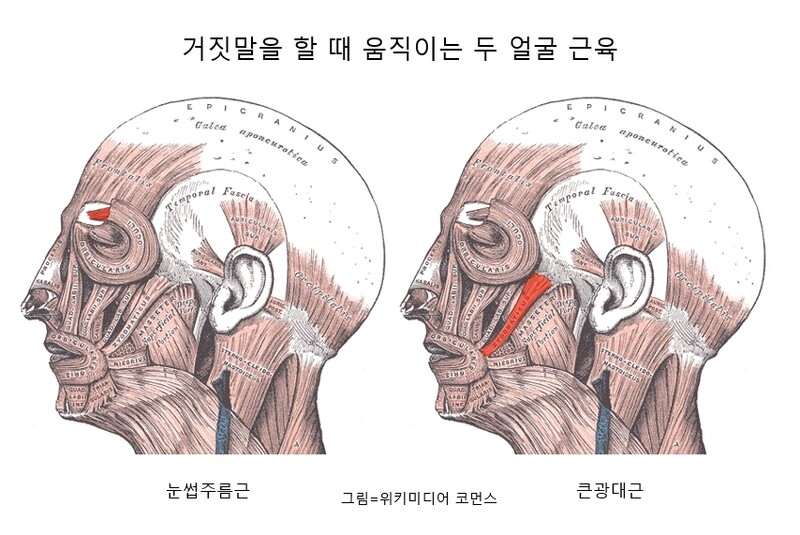

눈썹 사이 주름근과 뺨의 큰광대근

사람 의지와 상관없이 미세한 변화

인공지능 훈련으로 73% 감지 성공

거짓말을 하면 어떤 식으로든 얼굴에 표가 난다는 생각은 아주 오래됐다.

얼굴 근육의 움직임을 보고 거짓말인지 아닌지 가려내는 새로운 형태의 안면 인식 기술이 선을 보였다.

이스라엘 텔아비브대 연구진은 기계학습을 통해 훈련한 인공지능으로 안면 근육의 움직임을 분석한 결과, 거짓말 탐지 성공률이 73%를 기록했다고 국제학술지 ‘뇌와 행동’(Brain and Behavior)에 발표했다.

일반적으로 거짓말탐지기는 심장박동이나 혈압, 호흡 같은 생리적 활동의 변화를 통해 거짓말 여부를 판단한다. 그러나 이런 생리 활동은 의식적으로 연습을 하면 어느 정도 조절할 수 있다. 이에 따라 범죄수사에서 사용하는 거짓말탐지기 검사 결과는 대부분의 나라에서 직접적인 증거력을 인정받지 못한다. 미국심리학회는 “대부분의 심리학자들은 거짓말 탐지기 검사가 거짓말을 정확하게 가려낼 수 있다는 증거가 거의 없다는 데 동의한다”고 밝혔다. 이번 연구는 이런 약점을 보완해 사람의 의지와 무관하게 객관적으로 측정, 판별할 수 있는 방식을 찾아냈다는 데 의미가 있다.

거짓말을 하면 어떤 식으로든 얼굴에 표출이 된다는 생각은 진화론을 개척한 찰스 다윈까지 거슬러 올라갈 정도로 오래됐다. 다윈은 1872년 출간한 ‘인간과 동물의 감정 표현’에서 “얼굴 근육은 심장과 마찬가지로 의지로 잘 조절되지 않으며, 약간의 자극에도 무의식적으로 움직인다”고 주장했다.

눈깜짝할 사이에 사라져

그러나 얼굴 근육의 변화를 측정하고 수집하는 것, 인식하는 것은 또다른 문제다. 이 비자발적이면서 제어 불가능한 미세한 변화는 눈깜짝할 사이, 즉 불과 40~60밀리초 후에 사라지고 만다.

연구진은 기존의 안면근전도(sEMG) 기술보다 감지력이 더 좋은 새로운 웨어러블 전극을 개발해 이번 실험에 사용했다. 이 기술은 이미 수면 모니터링 기기로 상품화돼 사용중이기도 하다.

연구진은 40명의 실험참가자들에게 안면 근육의 미세한 움직임을 측정할 수 있는 전극을 부착했다. 전극을 붙인 곳은 찡그릴 때 쓰이는 눈썹 사이 근육, 이른바 눈썹주름근과 미소 지을 때 쓰이는 큰광대근이라는 이름의 뺨근육 두 곳이다.

연구진은 실험참가자 가운데 두 사람씩 짝을 지워 서로 마주앉게 한 뒤, 한 사람에게 헤드폰을 끼고 자신이 들은 단어(진실)를 다시 말하거나 다른 단어(거짓)를 말하도록 했다. 실험에 사용한 말은 ‘선’, ‘나무’ 같은 간단한 단어였다.

상대방은 이 사람의 말을 듣고 거짓말인지 아닌지 판별하도록 했다. 이런 방식으로 역할을 바꿔 또 실험을 진행했다.

연구진의 예상대로 사람들은 상대방이 거짓말을 하는지 여부를 제대로 판별하지 못했다. 사람에 따라 22~73%의 큰 편차를 보여 유의미한 결과로 인정하기 어려웠다. 그러나 얼굴 근육 움직임 패턴을 학습한 거짓말 탐지 알고리즘은 거짓말을 73% 잡아냈다.

거짓말탐지기를 이용해 거짓말 여부를 검사하는 모습.

전극 없이 카메라만으로도 가려낼까

이번 연구의 또 다른 수확은 거짓말할 때 사람들이 자신도 모르게 움직이는 얼굴 부위를 확인했다는 점이다. 그러나 거짓말할 때 움직이는 근육이 똑같지는 않았다. 어떤 이는 뺨 근육을, 또 어떤 이는 눈썹 사이 근육을 실룩거렸다. 물론 거짓말할 때 움직이는 근육이 두 부위만은 아니다. 연구진은 “가능한 여러 후보 영역 중에서 단지 이번 실험에서는 두 가지만을 찾아낸 것”이라고 밝혔다.